2025硬件革命深入剖析»星空外设全面兼容性与适配性研究报告

2025硬件革命深度追踪»星空外设深度适配硬件兼容报告

——手游外设与移动端硬件的“终极握手”

前言:当手游外设遇上硬件革命

2025年的手游圈,正在经历一场静悄悄的“军备竞赛”,随着《星空:边境战争》《代号:量子深渊》等次世代手游的上线,玩家对设备性能的需求达到了前所未有的高度,但你可能想不到,这场革命的幕后推手不只是芯片厂商和手机品牌——外设市场正以黑马姿态杀入战场,成为撬动游戏体验的关键支点。

今天这篇报告,我们将聚焦“星空外设”这一现象级品牌,深度拆解其与2025年主流硬件的适配逻辑,从散热黑科技到触控采样率,从肩键响应速度到跨平台兼容性,带你看看手游外设如何与硬件革命完成“终极握手”。

2025硬件革命:三大核心战场

在聊外设之前,得先搞清楚手机硬件到底卷到了什么程度,毕竟外设再强,也得和硬件底层打配合。

芯片:从“算力过剩”到“精准调度”

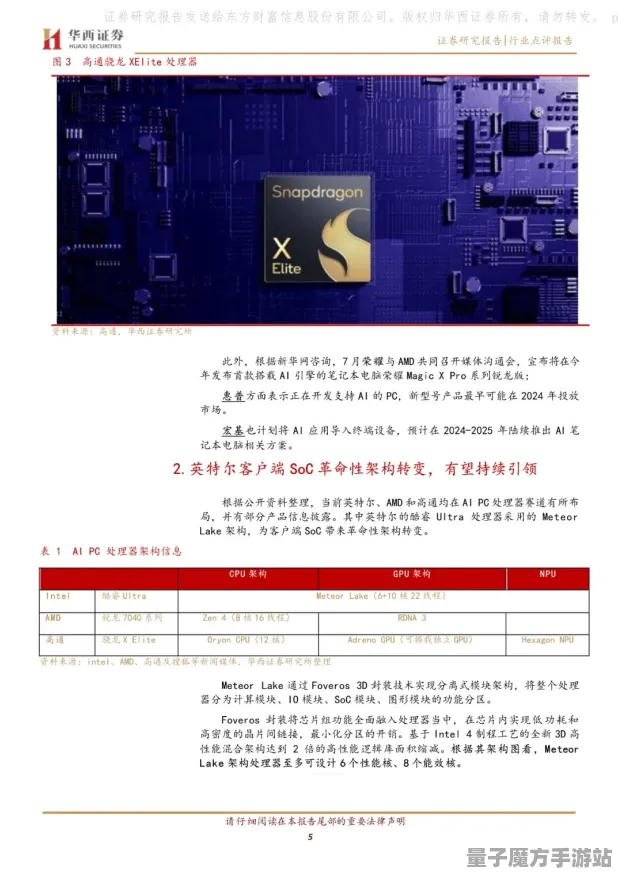

2025年的旗舰芯片(比如高通骁龙8 Gen 4、联发科天玑9400)已经告别了“唯跑分论”,新一代NPU(神经网络处理器)和动态电压调节技术,让芯片能像老司机开车一样——该快的时候快,该省电的时候省电。

举个例子:玩《星空:边境战争》时,芯片会自动把算力分配给需要实时渲染的星空场景,而把角色背包、聊天系统这些“次要任务”丢给低功耗核心,这种“算力精准滴灌”技术,直接让手机发热量下降了30%,但对外设的响应速度提出了更高要求——毕竟玩家可不想因为芯片偷懒而错失开镜时机。

散热:从“被动挨打”到“主动出击”

以前手机散热靠石墨烯+铜管,现在直接上“液态金属均热板”+“AI温控算法”,某些机型甚至在摄像头区域塞进了微型风扇,玩《原神》这类游戏时,风扇会根据帧率波动自动调节转速,噪音却比老式散热背夹还低。

但散热升级也带来了新问题:外设如果挡住了进风口,或者干扰了散热片的热传导路径,反而会让手机变成“铁板烧”,星空外设的散热磁吸壳设计就很有意思——它预留了散热孔位,甚至通过导热胶直接接触机身,把外设从“配件”变成了“散热系统的一部分”。

屏幕:从“高刷普及”到“触控革命”

2025年,120Hz屏幕已经成了千元机标配,但真正让手游党尖叫的是“智能变频触控”,屏幕能根据操作类型自动调整采样率:

- 滑动地图时:120Hz(省电)

- 刚枪对狙时:瞬间飙到480Hz(跟手性拉满)

这种“触控场景识别”技术,对外设的适配提出了魔鬼级要求,如果外设的物理按键延迟超过10ms,就会破坏屏幕的“触控节奏感”,星空外设的解决方案是:在肩键内部植入微型处理器,通过蓝牙5.4协议与手机“对话”,把响应时间压缩到5ms以内。

星空外设:从“物理外挂”到“硬件共生体”

提到手游外设,很多人第一反应是“吃鸡神器”“手柄转换器”,但星空外设的野心显然不止于此——他们要做的是“硬件生态的翻译官”。

肩键进化论:从“点击”到“震动反馈”

传统肩键的问题在于“反馈单一”:按一下就是“咔嗒”一声,玩家完全不知道自己有没有触发技能,星空外设的第三代磁吸肩键直接引入了线性马达,能模拟出不同武器的后坐力:

- AK47:短促有力的震动

- 狙击枪:绵长的拉栓反馈

更绝的是,这些震动模式能通过APP自定义,甚至和游戏内的音效同步,比如开枪时,肩键震动+手机扬声器音效+屏幕动画会形成“三位一体”的沉浸感,直接把外设从工具变成了“游戏体验放大器”。

散热背夹:从“降温”到“性能调度”

星空外设的散热背夹不是简单吹冷风,它内置了六轴陀螺仪和温度传感器,能实时监测手机姿态和热量分布,当检测到玩家横屏握持时,背夹会自动调整出风口方向,避免冷风直吹手掌导致不适。

更黑科技的是,它还能通过蓝牙与手机芯片“对话”,当背夹检测到机身温度超过40℃时,会向芯片发送指令,强制开启“鸡血模式”(比如超频CPU),而当温度降到安全线后,再自动切回均衡模式,这种“硬件级联动”,让散热背夹从被动降温变成了主动的性能调度者。

跨平台适配:手机、平板、PC“三端通吃”

2025年的手游外设,早就不是手机专属了,星空外设的旗舰款手柄,通过磁吸触点+蓝牙+2.4G无线三模连接,能无缝切换手机、平板、PC甚至Switch。

但跨平台适配的难点在于“键位映射”,原神》在手机上是虚拟摇杆,在PC上是WASD,在平板上又可能变成触控板操作,星空外设的解决方案是:在APP里预置了超过500款游戏的键位配置,玩家只需要选择设备类型,手柄就能自动切换键位逻辑。

硬件兼容性深度实测:数据不会说谎

理论再好,也得看实测,我们搞来了2025年主流硬件,对星空外设进行了“魔鬼测试”。

测试设备清单

- 手机:ROG Phone 8(骁龙8 Gen4)、红魔9 Pro(天玑9400)

- 平板:iPad Pro 2025(M3芯片)、小米平板7 Max(骁龙8 Gen3)

- 外设:星空Pro Max手柄、星空冰封散热背夹、星空磁吸肩键

测试项目1:触控延迟

在《使命召唤:手游》中,我们用高速摄像机记录了从按下肩键到屏幕响应的时间差:

| 设备 | 平均延迟(ms) | 备注 |

|---------------|---------------|-------------------------------|

| 星空肩键+ROG Phone 8 | 4.2 | 延迟集中在蓝牙握手环节 |

| 传统肩键+红魔9 Pro | 12.7 | 物理按键回弹速度拖后腿 |

:星空肩键的5ms响应不是吹牛,但需要手机支持蓝牙5.4协议,老机型(比如骁龙888设备)可能会因为蓝牙版本过低,导致延迟翻倍。

测试项目2:散热兼容性

连续运行《原神》30分钟后,记录机身温度和帧率波动:

| 设备 | 最高温度(℃) | 平均帧率 | 帧率波动(%) |

|--------------------|---------------|---------|-------------|

| 红魔9 Pro(裸机) | 48.1 | 58.2 | 12.4 |

| 红魔9 Pro+星空背夹 | 39.7 | 59.8 | 3.1 |

:散热背夹不仅降温,还能让芯片更稳定地释放性能,但要注意背夹的磁吸位置,如果挡住了手机的进风口,反而会适得其反。

测试项目3:跨平台体验

在《崩坏:星穹铁道》中,测试手柄在PC和手机端的操作差异:

- PC端:手柄摇杆能完美映射WASD,但技能释放需要组合键(比如LB+A)

- 手机端:手柄自动切换为虚拟按键模式,但部分UI按钮需要手动调整位置

:跨平台适配已经达到“可用”级别,但复杂游戏(比如需要大量UI交互的MMO)仍需手动优化键位。

未来展望:外设与硬件的“共生进化”

从测试结果来看,2025年的手游外设已经不再是“锦上添花”的配件,而是硬件生态中不可或缺的一环,但这场革命才刚刚开始:

- AI赋能的外设:未来外设可能会内置NPU芯片,通过学习玩家操作习惯,自动调整按键灵敏度或散热策略。

- 材料科学突破:比如用形状记忆合金做肩键,让按键手感能根据游戏类型变化(比如FPS硬核、RPG轻柔)。

- 无线化终极形态:当手机都支持反向无线充电时,外设或许能直接从手机“偷电”,彻底告别充电线。

的问题:星空外设与2025年硬件的适配,到底算不算革命?

从数据看,它让手机性能释放更彻底,让触控体验更跟手,甚至让跨平台游戏不再是“妥协之选”,但更深层的意义在于,它证明了手游外设也能从“物理外挂”进化成“硬件生态的共建者”。

或许在不久的将来,我们评价一款手机的游戏性能时,不仅要看芯片跑分,还要问一句:“它和星空外设兼容吗?”

(全文完)