从学院派视角解析——电子游戏对成瘾行为的影响与机制探讨

“不能成瘾,无以为游戏。”

这其实是句糙话,但说的道理并不糙。游戏这种媒介形式,天然与成瘾性相伴,虽然也不是百分百必然,不过在现今的主流文化中,游戏经受了太久的“电子海洛因”的指责,从这样一个故意叛逆的角度来谈游戏的成瘾性,应该是件有趣的事吧?就像别人问你为何行为如此不得体,你回答,因为我就是素质很差啊,别人反倒无话可说了。

当然我这样讲,也并不是出于叛逆心理要噎人,事情要从两方面看。一则,外源性致瘾物一直存在于人类文化之中,有许多“合法”的致瘾物就在我们的社会中,而且这份“白名单”也在起起伏伏地变化着,而非永恒不变的。不说远的,前一阵在美国关于大麻合法化的争议也闹得喧哗四起,甚至《侠盗猎车手5》里面还有对“医用大麻”的讽刺,当然更加有趣的讽刺是这个游戏的主角之一 ——麦克,其中一系列任务是在他哈了某种超级大麻的幻觉状态下进行的——于是我也看不懂这个游戏到底对大麻是持什么立场。

关于具有潜在危险性的事物究竟是该严令禁止,还是名义合法却以法律程序严格控制则是另外一个话题,在这里我们首先关心的是,大麻到底有多少“有害”,以及我们对大麻害处的认识有过怎样的变化。

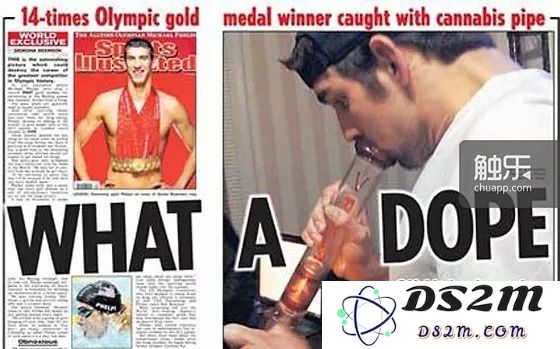

在美国,大麻非常广泛地被认为是一种“软毒品”,迈克尔·菲尔普斯这样的游泳名将也曾沉溺其中,虽然不会被认为是什么好事,但起码还是容易戒掉的,心理的尺度大概是“试一试没事的”。在中国,禁毒宣传一向都很强硬,毒品一旦成瘾将永久改变大脑结构,对身体的伤害也有许多是不可逆的。所以作为“正牌毒品”,大麻肯定是“不能碰”的。

客观方面,更加准确的情况是什么呢?从相对科学的标准,以“成瘾性”和“毒性”两个指标来定位的话,大麻和酒精的“有害程度”是相仿的。不过我们非常明显地看到,酒精是“合法”的致瘾物,虽然上个世纪三十年代的美国禁酒运动曾将其列为非法,而在中国,酒文化更是将酒精赋予了一种强制的社交合法性。实际上,大众的心理低估了酒精的危害性,高估了大麻的危害性(美国人相对高估得不那么严重),从而在文化上把实际可以认为是“中等程度致瘾物”的两者分划分在了“合法—非法”清单的两端。

这个例子启发我们,对游戏成瘾性的思考,不应该拘泥于特定文化对它的既成看法,而应该去思考“机理”,去做横向(与其他致瘾物)和纵向(历史)的比较,在这样更综合的、更开阔的视野里试着得出结论。

另一方面也可以这样提问:为什么我们关心“成瘾性”?提到“电子海洛因”,我们不难想到某位陶姓教授,在他的讨论中,其潜在的语境是学生沉溺在游戏里会影响学习。也就是说,从行为的角度来看,沉溺游戏的学生和努力学习的学生,具有不同的行为模式。仔细再想想,这两种行为模式又颇有些相似:某种重复性,占据大量时间和从事者的主要精力。

如今的中国教育,“努力学习”这种行为模式看起来倒很像是一种“没有成瘾性的成瘾性”:学生们如游戏成瘾般花费大量时间和精力重复应试内容,其中却没有游戏成瘾那种成瘾的感觉。“网瘾”之争,自然也是有中国现实文化为背景,它划分的两种行为模式,虽然在性质上有某种程度的同构,却被文化背景赋予了非常不同的意义与价值。我们在这里并不是要简单地评判其中任何一种判断价值的系统,不过这一点洞察是重要的:当我们沉迷于讨论游戏是否能让人成瘾、造成各种成瘾行为及其相关所有技术细节的时候,我们实际上跑偏了。在技术细节上,游戏成瘾和被迫刷题也许并没有那么大的区别,决定性的区别却在“外部”——文化上。这个洞察有助解决许多无谓之争。

当然,我也不是说文化对一种致瘾物的附意、赋值是任意的,它当然和文化的总体实践、价值网络有关,也和致瘾物具体的致瘾机理有关,是两者结合的产物。这里并不会着重做文化那一端的分析,而将主要讨论电子游戏这种致瘾物的具体致瘾机理。而因为游戏与成瘾性的天然联系,关于成瘾性的讨论,实际上也就必然成为游戏研究的一个基本话题——开头的“不能成瘾,无以为游戏”,也应当在这个意义上理解。

即便笔者已经限制在关注机理上,“游戏成瘾性”仍然是一个太大的话题。在此我们偷一个懒,继续限定为——我们只讨论几种具体的成瘾性。

下面将讨论电子游戏里3种最常见的成瘾性:赌瘾、数值—收集瘾、学习曲线梯度瘾。这3种瘾都根植于某些相当基本的人性,或者用精神分析的术语来讲,它们是作用于人类的无意识中,相当“深入”且“顽固”,通常想靠意识来摆脱其影响也是相当困难的。

■ 赌瘾

赌博是一种历史悠久的游戏,对赌博这种游戏的研究,直接导致了概率论的诞生,而概率论本身也可以成为赌瘾的疫苗。据传,有一次拉斯维加斯承办了一届美国物理协会年会,其间生意非常惨淡,原因是对概率论的理解抑制了会产生赌瘾的那些无意识反应:物理学家都明白,无论看上去再怎么诱人,在赌场里长期赌博最终都会输光。从这个例子我们可以看出,成瘾性有时很可怕,但如果研究透彻了,也仍然会有克服的方法。

目前,很多电子游戏或者其某些部分,仍然可以视为经过媒介包装的赌博,一方面这是一种非常普遍有效的成瘾性,另一方面对这种成瘾性的研究也非常透彻。所以在许多游戏里,类似博彩的机制可以很容易地嫁接在任何系统上,并提供一种简单有效的快感来源。

那么,赌瘾的主要机制是什么样子呢?

“2010年,美国南伊利诺大学的心理研究者发现,面对老虎机给出的“差点就赢”的结果时,普通人和赌博上瘾者的大脑反应完全相反。投币后拉下拉杆,老虎机的卷轴旋转然后停下——两个一模一样的图案停在框中,第三栏里同样的图案已经出现,但偏偏“就差一点”,停在了框的上方或下方。功能性磁共振成像显示,此时普通人的大脑活动模式跟“彻底输了”时的活动模式相同,对他们而言,输就是输,哪怕只差一点也是输,该收手离场了。而赌博上瘾者的大脑模式却跟“赢了”时的活动模式一样,对他们而言,这不是输,而是“本该赢的”,他们于是纹丝不动地坐在老虎机前,坐到最后一个铜板也被吞噬的地老天荒。”

摘自:科学松鼠会

从这个研究中我们可以看出,赌瘾的机制实际上是一种对“预支的快感”产生的依赖性。在此笔者顺便辨析一下“成瘾性”与“快感”这两个概念:“成瘾性”是对一种“快感”产生了依赖性,而所谓的“依赖性”,一个简单扼要的说法是,在与“快感”的相关活动没有进行时(即“快感”本身不在场),仍然会忍不住地去想,“不××不舒服斯基”。对于赌瘾来说,因为依赖的是预支的快感,所以即便实际结果是输光,还是无法戒断这种快感的来源。这就是为什么赌棍经常会很惨的原因:一方面输是令人沮丧的,另一方面对赢的预期所产生的“预支快感”又不能停止,甚至输得越多想翻本的欲望就会更强,预支快感也会更强,很容易造成一种难以摆脱的恶性循环。

回到游戏里常见的“老虎机”机制上来,手游中常见的抽卡就是一种。我们可以把这种机制和日常任务来对比,如果要给玩家一个换取奖励的机会,采用抽奖的方式并没有改变可能获得奖励的概率期望值,但是把奖励的可能性变得不稳定了,可能会得到大奖也可能完全没奖。容易陷入赌瘾的人会盯着得到大奖的可能,会产生很强的预支快感,但也容易会让人感觉不安稳。可以说,这种赌瘾满足的是人“想赢”或者“想占便宜”的欲望,这种赌瘾和后面要讲的“数值—收集瘾”是相对立的。

有些游戏里还有更隐蔽的老虎机,比如有一类游戏叫Roguelike,其基本属性是:一定程度的RPG成长系统,随机关卡,永久死亡,有些更硬核的粉丝还会强调回合制战斗。在随机关卡中,你遇到的道具强化和敌人可能都是随机的,如果在早期获得了强力道具,就可以很快积累属性优势,极大地减小闯关时需要的策略精确性。我们可以想象一种极端情况:如果一个Roguelike游戏的随机性过强,让玩家完全觉得策略没什么用,那么玩这个游戏的主要动力就是在合适的时机随机到强力的道具——这时候,游戏的核心真的和老虎机没什么区别了,只是经过了比普通老虎机更复杂的美术和游戏机制包装——或者叫“媒介包装”。

事实上很多高难度Roguelike游戏正是经常给玩家一种“一边骂作者、很沮丧、一边忍不住再开一盘”的体验,和现实的赌瘾发作真的有那么几分相似。从这个例子中我们可以看出,因为老虎机机制会与策略性有一定的矛盾,太倚重赌瘾来产生快感的游戏,通常都会让人觉得“不太好玩儿”。

■ 数值—收集瘾

通常情况下,玩家其实并没有真的成瘾,数值成长或者收集要素一般还有个“终极目标”,当这个目标达成后,玩家还是会自然地厌倦。所以更准确地说,应该叫“数值—收集沉迷”,只不过在大目标一直没有达成的时候,这种沉迷的表现和成瘾基本上是一样的。

“数值—收集瘾”内在机制满足的基本欲望即是收集的欲望,这个欲望根植于狩猎—采集社会的日常生活,也可以说是出于一种对日常安全感的需求。所有的“数值—收集”成瘾系统有一个根本性的共同点:扒掉媒介包装之后,它所提供的就是纯粹的数字增长。当然需要强调的是,媒介包装其实也很重要。游戏成瘾机制的内核决定的是成瘾性的类型,而基本不决定成瘾性的强度。游戏作为一种媒介,与其他娱乐媒介的一个主要差别是媒介包装得丰盛,尤其是感官反馈的强烈和直接。从这个角度来看,游戏和成瘾性的联系要比其他媒介显得更紧密一些。

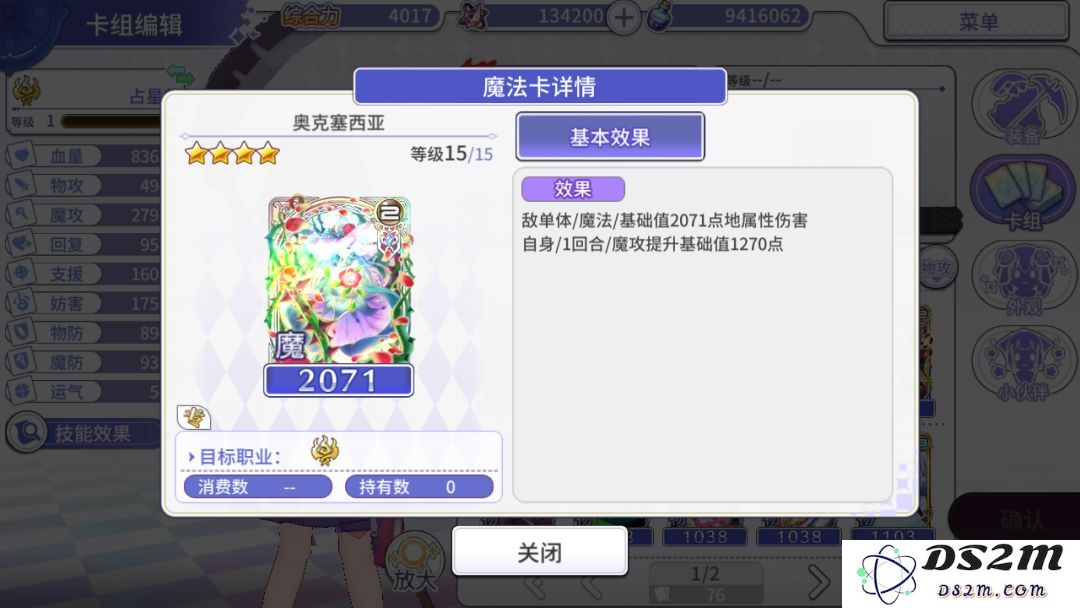

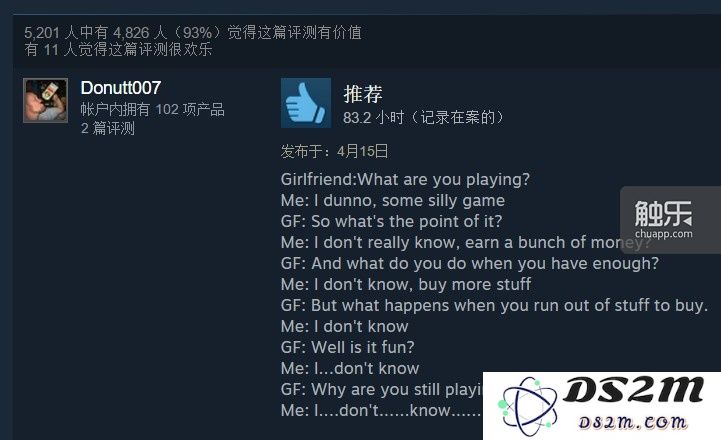

关于“数值—收集瘾”的一个极端例子《AdVenture Capitalist》,在此笔者不评论,各位看官看看Steam上的评论笑一笑就好了。iOS平台也有免费版本,有愿意以身试毒的,我可概不负责呐。

女票:你在玩儿啥捏?我:不知道,一个小破游戏。女票:这游戏玩儿个啥捏?我:我也不知道,挣一大波钱?女票:那挣够了钱之后捏?我:我不知道,买更多的东西。女票:那东西都被你买光了之后捏?我:我不知道。女票:好玩咩?我:我……不知道。女票:那你干啥还玩儿捏?我:我……不知道……就是……停不下来……