神经信号编码全流程与抖音互动游戏-回顾GDC 2025游戏开发者大会结束37天的跨平台联机体验

神经信号编码全流程-抖音小游戏-GDC 2025游戏开发者大会已结束37天-跨平台联机:游戏行业正在经历怎样的技术革命?

距离GDC 2025游戏开发者大会落幕已经过去了37天,但这场全球游戏圈的“科技春晚”留下的余波仍在持续发酵,从脑机接口到跨平台联机,从抖音小游戏的爆发到神经信号编码技术的落地,今年的大会像一剂猛药,直接搅动了整个行业的未来走向,今天我们就来扒一扒,这些看似高深莫测的技术关键词,到底是怎么跟你的手机游戏体验扯上关系的。

当抖音小游戏遇上神经信号编码:玩个游戏还要“读心术”?

先说个离谱的场景:你躺在沙发上刷抖音,突然刷到一款小游戏,标题写着“用意念控制角色跳跃”,你半信半疑地点进去,发现竟然真的不用动手,只要集中注意力,游戏里的小人就能自动跳过障碍——这可不是科幻电影,而是GDC 2025上某团队实机演示的“黑科技”。

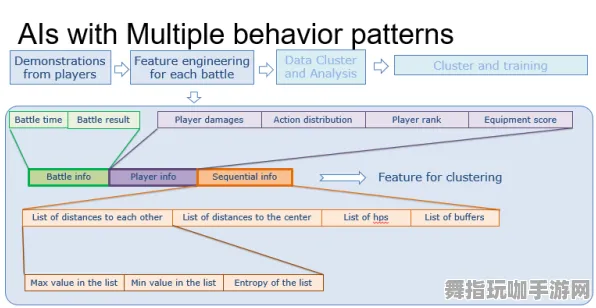

这项技术的核心,就是神经信号编码全流程,就是通过可穿戴设备(比如脑电波监测环)捕捉玩家的脑电活动,再通过算法把这些杂乱的生物电信号“翻译”成游戏操作指令,比如当系统检测到你前额叶皮层活跃度提升(可能代表专注力增强),就触发角色跳跃;如果监测到放松状态的α波,则可能进入慢动作模式。

但别急着脑补“用意念玩《原神》”的画面,目前这项技术还处在“轻量级”阶段,抖音小游戏之所以成为最佳试验田,恰恰是因为它的特性:碎片化、低门槛、追求即时快感,开发者不需要让玩家戴上笨重的医疗级脑机设备,一个轻便的EEG传感器甚至手机摄像头(通过面部微表情反推脑活动)就能实现基础交互,比如某款叫《脑洞大冒险》的抖音小游戏,玩家只需盯着屏幕上的方块看,系统就能通过眼球运动和微表情判断你“想”让角色往哪边走。

神经信号编码的落地也面临一堆坑,比如不同玩家的脑电波模式差异极大,有人紧张时α波反而增强,有人放松时β波却飙升——这导致算法需要海量个性化训练数据,更尴尬的是,如果你边玩游戏边想“晚上吃啥”,系统可能会误判成“玩家想放大招”,所以现阶段的神经交互游戏,更像是“辅助输入”而非完全替代手柄。

GDC 37天后的技术余震:抖音小游戏正在“杀死”传统手游?

GDC 2025的另一个爆炸性话题,是抖音小游戏生态的崛起,过去一年,这个平台的日活用户暴涨120%,其中超过60%的用户从未下载过传统手游APP,为什么?因为抖音小游戏把“即点即玩”的门槛砍到了极致:不用下载、不用注册、甚至不用跳出短视频界面。

但真正让行业震撼的,是抖音小游戏在技术架构上的“降维打击”,传统手游需要为iOS、安卓、PC甚至主机平台单独开发版本,而抖音小游戏基于HTML5和云游戏技术,实现了“一次开发,全平台覆盖”,更狠的是,它直接打通了抖音的社交关系链——你刷到好友在玩某款游戏,点进去就能看到对方的实时进度,甚至能直接“接管”对方的游戏角色继续玩。

这种模式彻底颠覆了游戏推广逻辑,以前开发者要花大价钱买量,现在只需要把游戏做成一个“可互动的短视频”,用户刷到后3秒内就能上手玩,转化率直接拉满,比如某款叫《合成大西瓜2077》的抖音小游戏,上线首周就靠用户自发分享裂变出5000万次游玩,而它的开发成本还不到传统手游的十分之一。

但问题也来了:当游戏变成“短视频内容”的一部分,它的生命周期会不会像网红一样昙花一现?抖音的回答是:用神经信号编码技术增加用户粘性,比如某款解谜游戏会根据你的脑波变化动态调整难度——当你开始烦躁时自动降低关卡复杂度,当你进入“心流”状态时偷偷塞个隐藏关卡,这种“千人千面”的体验,让用户忍不住反复刷关卡,就像刷短视频一样停不下来。

跨平台联机:从“各自为战”到“全球同服”的终极挑战

说完抖音小游戏和神经交互,再聊聊GDC 2025上另一个被反复提及的词:跨平台联机,这个词听起来不新鲜,但今年的大会却给它赋予了新定义——不是简单的“手机用户能和PC玩家组队”,而是“所有设备共享同一个实时世界”。

举个极端例子:你在地铁上用手机玩《赛博朋克2077:抖音特别版》,突然有个PC玩家邀请你组队打副本,你们全程语音交流,他用电竞鼠标秀操作,你靠脑电波指挥无人机侦查,最后你们还拉了个Switch玩家开坦克——所有操作延迟不超过50毫秒。

这种场景以前只能出现在科幻片里,但现在却成了GDC展区的实机演示,背后的技术突破主要有三个:

神经信号编码的标准化:不同设备的传感器采集的脑电数据格式不同,现在通过AI中间件实现了“方言翻译”,比如把华为的脑波协议转成苹果的神经信号标准。

分布式云游戏架构:游戏不再运行在单一服务器上,而是拆分成多个模块分布在边缘计算节点,玩家设备只负责输入和渲染,计算全在云端完成。

动态延迟补偿算法:当你在4G网络下玩游戏时,系统会自动预判你的操作,比如你刚想按跳跃键,云端已经提前0.1秒生成了跳跃动画,等网络包到达时直接播放结果,肉眼几乎感觉不到延迟。

跨平台联机真正普及还要解决两个终极难题:输入公平性和作弊防御,比如手机玩家用触屏操作肯定打不过PC键鼠党,所以系统需要动态平衡不同输入设备的优势,甚至让脑电波玩家的“预判射击”成为新变量,而作弊问题更头疼,如果有人通过脑机接口直接篡改神经信号,理论上能实现“自动瞄准+透视”二合一外挂——这可能需要区块链技术来给每个操作打上“神经指纹”。

37天后的未来:游戏会变成“第二大脑”吗?

站在GDC 2025结束的第37天回头看,神经信号编码、抖音小游戏、跨平台联机这三个关键词,其实指向同一个终极命题:游戏正在从“娱乐产品”进化成“人类认知的扩展接口”。

当你的脑电波能直接操控游戏角色,当你在抖音刷到的每个小游戏都能根据你的情绪实时调整玩法,当全球玩家能在同一个虚拟世界里无缝协作——游戏就不再是逃避现实的工具,而是训练大脑、连接世界的数字器官。

这种进化也伴随着争议,有人担心神经交互会泄露隐私,有人吐槽抖音小游戏让游戏变得“更短更浅”,也有人质疑跨平台联机会抹杀平台特性,但历史告诉我们,技术从来不会因为争议停下脚步,就像37天前的GDC大会上,某位开发者说的:“20年前我们争论手机游戏能不能取代掌机,现在看这个问题很可笑——因为整个游戏行业都已经被装进了口袋。”

下次当你在抖音刷到一款“用意念玩”的小游戏,或者接到跨平台好友的联机邀请时,不妨想想:这可能不只是游戏行业的又一次迭代,而是人类与数字世界互动方式的根本性变革,而变革的起点,或许就藏在你指尖划过的下一个短视频里。