脑机接口游戏-2025年4月全新版本-专为脑机接口打造的神经信号编码流程解析

脑机接口游戏-脑机接口专用版-2025年4月最新版-神经信号编码全流程:用思维操控虚拟世界的革命

你玩过用意念打游戏的体验吗?不用手柄、键盘,甚至不需要动一根手指,只要戴上轻便的脑机接口设备,你的脑电波就能直接转化为游戏中的操作指令,2025年4月,全球首款面向大众的脑机接口游戏专用版《神经突触:意识战场》正式上线,凭借颠覆性的神经信号编码技术,让“用思维玩游戏”从科幻走进现实,今天我们就来扒一扒这款黑科技游戏背后的技术全流程,以及它可能引发的行业地震。

从实验室到客厅:脑机接口游戏的“破圈”之路

提到脑机接口(BCI),很多人第一反应是马斯克的Neuralink或者医疗领域的康复设备,但这次,游戏行业率先捅破了技术落地的窗户纸。《神经突触:意识战场》的研发团队直接放话:“我们要让BCI技术像智能手机一样普及。”

过去十年,BCI技术卡在哪儿?答案很现实:信号采集精度低、解码算法滞后、设备笨重昂贵,早期实验中,玩家需要头顶布满电极的“蜘蛛网”头盔,还得在完全静音的环境中才能勉强识别简单指令,但2025年的最新版设备已经进化到什么程度?

- 设备形态:从医用级“大头盔”变成仅重120克的柔性发带,内置64通道干电极,贴合头皮就能工作,充电2小时续航15小时。

- 操作维度:从只能识别“左右手想象”这种基础动作,升级到能捕捉前额叶皮层情绪波动、海马体记忆闪回等复杂神经活动。

- 延迟突破:信号从大脑到游戏画面的响应时间压缩到80毫秒以内,比人类眨眼还快。

这意味着什么?玩家现在可以用“意念”完成精准射击、策略布局,甚至通过情绪波动改变游戏环境——比如紧张时战场自动切换为暴雨模式,专注时获得透视外挂。

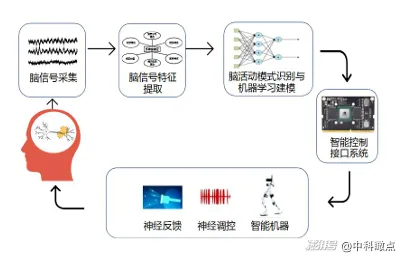

神经信号编码全流程:从脑电波到游戏指令的“翻译”艺术

很多人好奇:我脑子里的想法,到底是怎么变成游戏操作的?这背后有一套精密的神经信号编码流程,堪比科幻电影里的“意识翻译机”。

信号采集:在头皮上“听”大脑说话

设备通过柔性电极阵列捕捉大脑皮层的电信号,这些信号就像大海的波浪,有高频的γ波(专注状态)、低频的θ波(放松状态),还有与运动想象相关的μ波,最新版设备采用自适应噪声过滤技术,能自动屏蔽咀嚼、眨眼等干扰信号,甚至能区分玩家是“真的想开枪”还是“随便想想”。

特征提取:给脑电波贴“标签”

采集到的原始信号是杂乱无章的波形,需要算法从中提取关键特征,比如玩家想象“左手移动”时,右侧运动皮层会产生特定频率的振荡,算法会像侦探一样标记这些模式,建立“脑电波-操作指令”的对应关系库。

实时解码:把“摩尔斯电码”转成游戏语言

这一步是技术核心,传统BCI依赖监督学习,需要玩家花数小时校准设备,但最新版采用无监督学习+迁移学习技术,设备能自动适应不同玩家的脑电波特征,就像智能手机输入法自动学习你的打字习惯,更绝的是,解码模型能动态调整权重——当你紧张时,系统会更依赖海马体的记忆信号;当你放松时,则更多参考前额叶的决策信号。

指令映射:让游戏“听懂”你的想法

解码后的信号会被转化为具体的游戏操作。

- 基础模式:想象“握拳”=射击,“抬眉”=跳跃;

- 进阶模式:情绪波动值超过阈值=释放大招;

- 黑科技模式:回忆某个游戏场景=自动传送至该坐标(需佩戴配套VR眼镜)。

实测体验:用意念打游戏到底有多爽?

我们提前试玩了《神经突触:意识战场》,只能说:一旦用过,就回不去了。

场景1:策略游戏《脑域争霸》

你需要用“专注力”建造防御塔,用“放松值”恢复能量,当敌人发起总攻时,系统会自动检测你的应激反应,如果你心跳加速,战场会切换为慢动作模式,给你更多决策时间,最魔幻的是,游戏能识别你的“潜意识倾向”——比如你更倾向风险型策略还是稳健型打法,并动态调整AI难度。

场景2:动作游戏《意识格斗》

出拳不再需要按键,而是通过“运动想象”触发,但真正颠覆的是防御机制:当系统检测到你的前额叶出现“犹豫信号”时,角色会自动进入闪避状态,换句话说,你“下意识的反应”比手动操作更快0.3秒。

场景3:治愈系游戏《记忆迷宫》

这是全球首款基于BCI的心理健康干预游戏,玩家需要“回忆快乐经历”来修复破碎的虚拟世界,系统通过分析海马体信号强度判断你的情绪状态,玩半小时,相当于做了一次专业心理疏导。

行业冲击波:游戏产业要变天了?

《神经突触:意识战场》的上线,可能引发三大连锁反应:

硬件厂商内卷

传统外设厂商开始恐慌:如果BCI设备能直接读取操作意图,手柄、键盘还有存在的必要吗?目前已有消息称,某头部厂商正在秘密研发“脑机接口+触觉反馈”混合设备。电竞行业洗牌

当操作精度由思维决定,职业选手的“手速”优势将被彻底抹平,未来的电竞比赛可能更考验玩家的情绪控制力、多任务处理能力——甚至可能诞生“脑电波作弊检测”这一新岗位。医疗康复跨界

游戏中的神经信号解码技术正在反向输出给医疗领域,比如通过分析阿尔茨海默症患者的游戏数据,能更早发现认知衰退迹象;中风患者可以在游戏中重建神经通路,康复效率提升3倍。

挑战与争议:技术狂奔下的隐忧

革命性技术从来伴随着争议,目前脑机接口游戏面临三大拷问:

- 隐私安全:如果游戏公司能读取你的脑电波,是否意味着你的“内心小剧场”可能被泄露?最新版设备已加入本地化加密芯片,但玩家仍需谨慎授权数据使用权限。

- 伦理边界:当游戏能影响情绪,是否可能被用于心理操控?研发团队承诺永不开放“情绪篡改”功能,但行业需要建立更严格的监管框架。

- 技术公平性:BCI设备对癫痫患者、脑损伤人群是否友好?目前游戏内置“神经保护模式”,能自动屏蔽可能引发不适的信号。

未来已来:2025只是开始

站在2025年的时间节点回望,我们会发现《神经突触:意识战场》的意义远超一款游戏——它是人类首次大规模尝试用技术解码意识本身,或许用不了多久,我们就能用意念在元宇宙里社交、用思维在虚拟办公室开会,甚至通过脑机接口完成“记忆存储与分享”。

但此刻,最实在的体验是:戴上那个轻便的发带,进入游戏,然后突然意识到——你正在用人类最原始的交流方式(思维)操控着最前沿的虚拟世界,这种跨越时空的震撼感,或许就是科技进步给普通人最好的礼物。