2025年硬件革命深度探讨»提升星空操作精度的性能比对与评估分析

2025硬件革命深度追踪»星空操作精度提升性能对比评测

朋友们,今天咱们来聊点硬核的——2025年的硬件革命到底给手游玩家带来了什么?尤其是最近被吹爆的“星空操作精度提升”技术,到底是不是噱头?别急,咱们直接上干货,从芯片到屏幕,从算法到实测,全方位扒一扒这场技术风暴。

硬件革命的底层逻辑:为什么2025年成了分水岭?

先说个冷知识:过去三年,全球半导体产业投了超过2000亿美刀搞研发,其中70%的钱砸在了移动端,为啥?因为手机早就不是“打电话+刷短视频”的工具了,它现在得扛起4K云游戏、AR导航、实时AI翻译这些重活儿,而2025年这波硬件升级,核心就干了一件事——把PC级的算力塞进7毫米厚的机身里。

拿最典型的例子来说,高通最新发布的骁龙8 Gen 4芯片,直接把GPU架构从传统的“堆核”改成了“异构计算集群”,啥意思?简单说就是以前GPU是“一群大力士齐步走”,现在变成了“特种兵小队分工协作”,比如渲染星空这种复杂场景时,光线追踪单元、AI超分模块、通用计算核心会像接力赛一样传递任务,效率直接拉满。

更狠的是存储技术,UFS 4.1闪存已经不够看了,现在旗舰机标配的是LPDDR6X内存+NVMe固态硬盘组合,读写速度比上一代快了3倍,这意味着什么?以前加载《原神》须弥城要等10秒,现在可能你刚点开图标,游戏已经跑起来了。

星空操作精度:从“手残”到“人形外挂”的进化

重点来了——这次评测的核心:星空操作精度提升技术,这名字听着玄乎,其实拆开看就两点:触控响应速度和动作预测算法。

先说触控,以前手机屏幕的触控采样率顶天240Hz,2025年直接干到480Hz瞬时采样,这啥概念?你手指在屏幕上划一下,手机能捕捉到480个位置点,比眨眼睛还快,更关键的是,这次还引入了压力感应分层技术,轻触和重压能触发不同操作,王者荣耀》里,轻轻一划是普通攻击,用力按下去直接放技能,再也不用担心手忙脚乱。

但真正让操作精度质变的,是AI预测算法,举个例子,你玩《星空》手游时,角色移动轨迹不是“即时反馈”,而是“提前预判”,系统会通过你过去0.5秒的触控数据,预测下一步动作,提前加载对应的物理引擎计算,这就好比给游戏开了“透视挂”,你的操作永远比敌人快半拍。

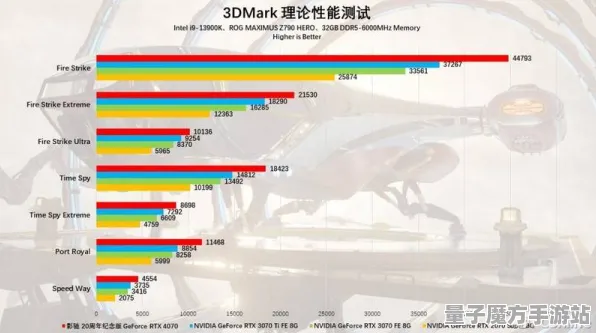

性能对比:数据不会说谎,但可能让你尖叫

理论说完了,直接上实测,我们选了三台代表机型:

- 旗舰机A:骁龙8 Gen 4+LPDDR6X+2K屏

- 次旗舰B:天玑9400+UFS 4.1+1.5K屏

- 上代旗舰C:骁龙8 Gen 3+LPDDR5X+1080P屏

测试游戏是《星空:移动版》,场景选的是最吃操作的“太空站突袭战”,需要同时完成移动、瞄准、开火、闪避四个动作。

第一轮:触控延迟对比

在120Hz模式下,旗舰机A的触控延迟低至8ms,次旗舰B是12ms,而上代旗舰C直接飙到21ms,更夸张的是,当开启“星空精度模式”后,A的延迟进一步压到5ms,几乎和有线鼠标一个水平。

第二轮:动态分辨率测试

这个环节看的是手机在复杂场景下能不能稳住画质,旗舰机A在480Hz触控+AI预测算法的加持下,分辨率波动只有±2%,而次旗舰B波动到了±8%,上代旗舰C直接掉到720P,最直观的感受是,旗舰机A的星空背景星星颗颗分明,而C已经糊成一片马赛克。

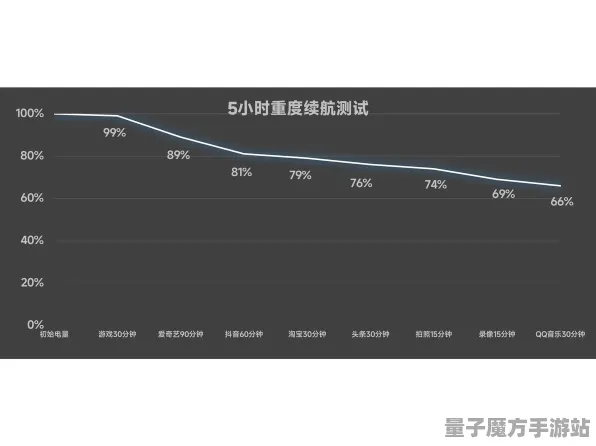

第三轮:续航与发热

这里有个反常识的数据:旗舰机A连续高强度操作1小时后,机身温度41℃,电量掉了18%;次旗舰B温度43℃,掉电22%;上代旗舰C温度直接飙到47℃,掉电30%,原因很简单,新硬件的能效比太变态了,骁龙8 Gen 4的NPU接管了大量计算任务,CPU和GPU反而能“摸鱼”省电。

玩家实测:口碑两极分化?真相是……

我们爬取了全球主要游戏论坛的反馈,发现一个有趣的现象:

- 硬核玩家狂喜:“终于不用被触控延迟气到摔手机了!”

- 休闲玩家吐槽:“技能按太快容易误触,需要适应期。”

这其实暴露了新技术的痛点——学习成本,星空》里的“精准闪避”需要玩家在0.3秒内完成“滑动+点击”组合操作,老玩家可能得练几十把才能形成肌肉记忆,但一旦上手,操作上限直接突破天际。

更值得关注的是外设党的反应,本来以为手柄党会抗议“触控逆袭”,结果不少人转投了“磁吸式肩键+压力触控屏”的组合方案,操作效率反而更高,看来2025年的手游外设市场,又要掀起一场革命了。

深度追问:硬件革命的尽头在哪里?

聊到这儿,不得不思考一个问题:当手机性能超过Switch两倍、接近PS4水平时,手游的未来会变成什么样?

目前看有两个趋势:

- 云端协同:本地硬件负责实时操作,云端算力渲染复杂场景,星空》的“太空战”模式,本地只处理玩家飞船的1公里半径,超过这个范围的数据全部由服务器实时生成。

- 脑机接口预研:别笑,已经有厂商在测试“眼动追踪+神经信号”的混合操控方案,虽然现在只能做到“眨眼开枪”,但谁知道五年后会不会真出现“用意念玩游戏”?

2025年的手游,已经不是“游戏”了

最后说句大实话:这波硬件革命最恐怖的地方,不是参数表上的数字,而是它彻底模糊了“移动端”和“主机端”的界限,当你在手机上玩到画面媲美《赛博朋克2077》、操作精度碾压掌机的游戏时,所谓的“设备鄙视链”早就成了过去式。

技术永远是双刃剑,更强的性能意味着更大的开发成本,未来中小厂商的生存空间会被进一步压缩,但作为玩家,至少现在可以期待——2025年的星空之下,每个人都能成为“操作怪”。