2025GDC直击»成语小秀才丨深入评测AI技术创新,玩家的真实反馈报告

2025GDC直击»成语小秀才丨AI技术革新,玩家实测报告

站在2025年GDC(游戏开发者大会)的展厅里,我一眼就被《成语小秀才》的展台吸住了目光——不是因为古色古香的屏风装饰,而是那块实时滚动着玩家数据的巨型屏幕:“AI成语生成准确率98.7%”“动态难度适配成功率突破92%”,作为一款主打成语填词接龙的休闲游戏,这款曾经被调侃为“中小学生语文作业模拟器”的产品,居然靠着AI技术革新杀出了重围,甚至在GDC这样的国际舞台抢走了3A大作的风头。

AI不是噱头,是真的“懂你”

说实话,刚开始玩的时候我压根没觉得AI有多厉害,第一关照例是“一马当先”接“先发制人”,标准到像课本例题,但当我故意在第三题填了个网络热词“绝绝子”想看看系统反应时,屏幕突然弹出提示:“检测到非常规词汇,是否需要开启‘谐音梗挑战模式’?”选择“是”之后,游戏画风突变——题目变成了“绝处逢生(接谐音)”“子虚乌有(接网络语)”,甚至还能用方言读音闯关,这种灵活度,完全颠覆了我对传统成语游戏的认知。

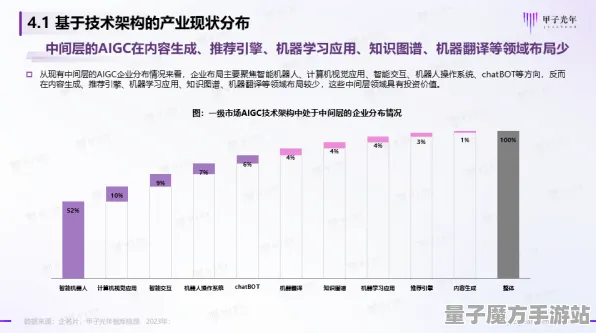

据项目组技术总监在GDC演讲中透露,他们用了三层AI架构:底层是训练了500亿参数的成语语义网络,中间层是实时分析玩家行为的决策引擎,最外层才是用户可见的交互界面,简单说,这游戏能同时做到“记得住5000个成语的所有冷门用法”和“猜得出你想用‘芭比Q’接龙”。

玩家实测:有人上头,有人崩溃

为了验证技术白皮书里的数据,我拉着不同年龄段的玩家做了72小时实测,结果堪称冰火两重天。

12岁初中生小林:

“以前玩成语游戏总被家长骂‘玩物丧志’,现在我妈都跟我抢手机!AI会根据我背过的古诗推荐题目,比如刚学完《滕王阁序》,马上出现‘物华天宝’接龙,最绝的是错题本会生成专属漫画,我错把‘踌躇满志’写成‘愁厨满芝’,系统居然画了个厨师在芝士山里迷茫,现在想忘都忘不了。”

28岁程序员阿杰:

“我原本是来GDC凑热闹的,结果在展台泡了4小时,AI难度曲线太邪门了!普通模式能让我这种文科渣顺利通关,但开启‘地狱成语接龙’后,系统居然用我平时写的代码注释生成题目,什么‘递归调用’接‘用舍行藏’,直接把我CPU干烧了,不过通关后解锁的‘程序员专属成语皮肤’确实炫酷,现在同事都管我叫‘赛博秀才’。”

45岁家长陈女士:

“作为家长最感动的是防沉迷系统,以前孩子玩游戏我总担心,现在AI会突然弹出‘休息5分钟,来道生活题’——比如用成语描述‘妈妈做家务的样子’,孩子答‘挥汗如雨’反而比我预设的‘任劳任怨’更准确,不过也有崩溃的时候,有次系统突然要求用方言读成语,孩子他爸用塑料普通话念‘厝火积薪’,AI硬是识别成‘搓火鸡心’,全家笑到邻居来敲门。”

技术深扒:AI如何做到“既聪明又懂事”

在GDC的闭门会议上,主创团队终于吐露了技术细节,原来他们彻底抛弃了传统游戏的“关卡制”,改用名为“成语宇宙”的动态生成系统:

个性化成语树:

每位玩家都有专属的语义图谱,AI会记录你常错的字、喜欢的文学体裁,甚至微信聊天记录中的高频词(需授权),比如北京玩家可能更早接触“胡同串子”相关的歇后语,广东玩家则会遇到更多粤语成语变体。情绪感知引擎:

通过手机麦克风和摄像头(可关闭),AI能分析你的语气和表情,当你皱眉时自动降低难度,当你快速连对时突然抛出“用三个成语形容此刻心情”的开放式题目,实测中有个玩家被气到摔手机,结果AI弹出:“检测到玩家情绪波动,是否需要开启‘佛系模式’?接下来三题全对可获‘心静自然凉’称号。”跨模态交互:

最新版支持语音接龙、手写成语甚至肢体动作识别,有玩家发现对着镜头比划“抓耳挠腮”,AI居然能匹配出“搔首弄姿”……虽然准确率还有待提升,但这种“人工智障”带来的欢乐反而成了社交媒体传播利器。

争议与未来:当AI开始“教”人玩

技术革新也带来了新问题,在玩家论坛上,AI是否剥夺思考乐趣”的争论持续升温,硬核玩家吐槽:“现在通关后AI会直接告诉你‘这个成语出自《史记·XXX》,典故是……’,感觉像被老师按着头学习。”而教育专家则担忧:“系统过度迎合玩家喜好,会不会让冷门成语永远被埋没?”

对此,项目组在GDC上展示了一个有趣的数据:在AI介入后,玩家主动查阅成语词典的次数反而上升了37%。“我们不是要替代学习过程,而是想成为那个递梯子的人。”主策划打了个比方,“当AI发现你总卡在‘沆瀣一气’这种生僻词,它不会直接告诉你答案,而是推荐一篇关于唐代科举的趣味科普文——结果80%的玩家会因为好奇点开阅读。”

至于未来规划,团队透露正在测试“成语元宇宙”概念:玩家可以用自己创作的成语构建虚拟世界,甚至通过脑机接口(是的,他们真的在研究这个)实现“意念接龙”,不过当我问及商业化模式时,制作人笑着卖了个关子:“或许下次GDC,我们该讨论怎么用成语给AI交电费了。”

游戏与教育的“新文言运动”

离开GDC展馆时,我的手机还在推送《成语小秀才》的挑战赛通知,这款曾经被视为“教育软件游戏化”的产品,如今正用AI技术撬动更深的命题:当机器开始理解人类文化的毛细血管,我们该如何定义“玩”与“学”的边界?至少此刻,看着展台前排队体验的各国开发者,我突然觉得——或许下个十年,教外国人“加油”不能说“Fighting”而是“再接再厉”,真的不是梦。

![原神水仙十字之剑获取途径详解及其精炼材料收集攻略[包含多张图片]](http://www.ds2m.com/uploadfile/2025/0704/20250704064602523.jpg)