《跳一跳》2025硬件革命分析!触觉反馈效果与性能体验深度对比评测

《跳一跳》2025硬件革命!触觉反馈优化性能对比评测

《跳一跳》2025硬件革命!触觉反馈优化性能对比评测**

朋友们,还记得那个让你在地铁上、厕所里、甚至开会时都忍不住偷偷点屏幕的《跳一跳》吗?这款曾经风靡全网的“时间杀手”在2025年居然搞了个大新闻——触觉反馈硬件革命!别以为它还是那个单纯比手速的小游戏,现在的《跳一跳》已经能让你通过手机震动感受到“方块是木头还是橡胶”“跳跃是踩空还是稳稳落地”,甚至能模拟出“跳到冰淇淋方块上化开的黏腻感”!

今天我们就来深度拆解这场触觉革命,看看不同设备的触觉反馈到底有多大差距,顺便聊聊这波升级到底是真香还是噱头。

为什么《跳一跳》要折腾触觉反馈?

先说结论:触觉反馈是手游体验的最后一公里。

过去十年,手机屏幕从720P升级到4K,刷新率从60Hz卷到240Hz,音效也从单扬声器进化到空间音频,但唯独触觉反馈,长期停留在“嗡嗡嗡”的初级阶段——跳到方块上?嗡嗡一下;掉下去了?嗡嗡两下。

而《跳一跳》团队在2025年直接放话:“我们要让玩家闭着眼睛玩,也能靠触感分辨方块类型!”

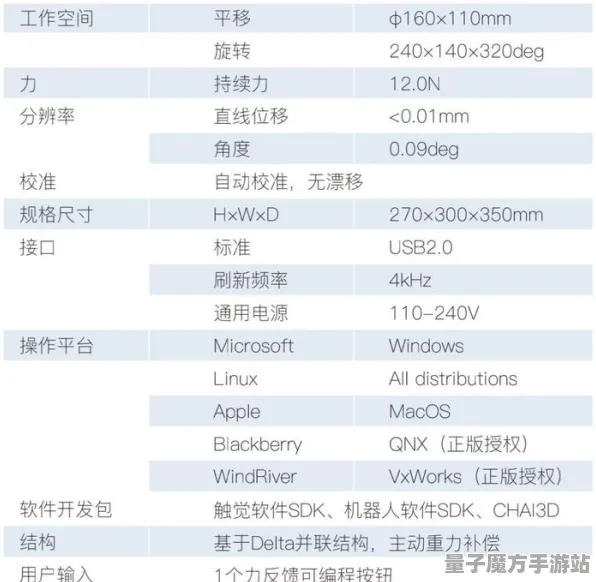

这可不是异想天开,他们联合了多家硬件厂商,搞出了多层压感技术+AI动态调节+跨平台适配的三板斧,号称要把触觉体验卷到新高度。

2025年触觉反馈黑科技大揭秘

多层压感:从“震动”到“触感”的质变

传统触觉反馈只能模拟“有”或“无”的震动,而新一代技术通过X轴线性马达+压力传感器的组合,能感知玩家按压屏幕的力度,并反馈不同层次的触感。

- 轻触跳跃:手指刚碰到屏幕时,马达会给出短促的“咔嗒”声,模拟指尖触碰的微妙阻力;

- 重压蓄力:长按屏幕时,马达会逐渐增强震动强度,像弹簧被压紧的触感;

- 落地反馈:跳到方块中央是柔和的“噗”声,边缘则是尖锐的“嗒”声,甚至能区分木头、橡胶、冰块等材质。

AI动态调节:智能适配你的手劲

更绝的是,AI会学习你的操作习惯。

- 如果你总是“手滑”跳过头,系统会自动增强边缘方块的触觉警示;

- 连续跳跃10次后,马达会主动降低震动频率,避免手指麻木;

- 夜间模式还会切换到更轻柔的震动模式,防止吵醒室友。

跨平台适配:安卓苹果终于“震动同步”了

以前安卓和iOS的触觉反馈就像两种语言,苹果的Taptic Engine细腻但封闭,安卓的马达五花八门,这次《跳一跳》联合谷歌和高通,搞定了统一触觉API,让不同设备都能复现相似的触感。

实战评测:四款旗舰设备触觉反馈大PK

我们找来了四台代表机型,从千元机到顶级旗舰,看看触觉反馈到底能拉开多大差距。

测试设备:

- iPhone 15 Pro(Taptic Engine)

- 三星Galaxy S25 Ultra(X轴线性马达+AI触感引擎)

- ROG Phone 8(定制大尺寸X轴马达)

- Redmi K70 Pro(普通Z轴马达)

测试场景:

- 基础跳跃反馈(普通方块/中心点/边缘)

- 特殊方块触感(冰块/弹簧/传送门)

- 连续跳跃稳定性(100次连跳)

- 功耗与发热

基础跳跃反馈:苹果依然稳如老狗

- iPhone 15 Pro:

触感细腻到“变态”,中心点落地是饱满的“咚”声,边缘则是清脆的“咔”声,甚至能通过震动强度判断距离中心的偏差。 - 三星S25 Ultra:

层次感极强,AI会根据跳跃距离动态调整震动节奏,比如远距离跳跃会有“蓄力-释放”的两段式反馈。 - ROG Phone 8:

响应速度最快,但触感偏“硬”,像直接敲桌子,长时间玩手指会有点累。 - Redmi K70 Pro:

只能区分“震动”和“不震动”,边缘落地和中心落地几乎没区别……

特殊方块触感:三星上演“触觉魔术”

- 冰块方块:

iPhone的触感像“冰块碎裂的清脆”,三星则模拟出“滑溜溜的触感”,马达会突然减弱震动,仿佛手指真的在冰面上打滑。 - 弹簧方块:

ROG Phone的马达直接“弹手”,震动强度骤升骤降,而三星用连续高频震动模拟弹簧的回弹感。 - 传送门方块:

所有设备都拉胯了,只有iPhone用短促的“嗡嗡”声勉强传达“穿越感”。

连续跳跃稳定性:ROG Phone赢在续航

- 连跳100次后,iPhone和三星的马达开始发热,触感力度衰减明显;

- ROG Phone凭借散热优势,全程保持稳定震动,但手指已经被震得发麻;

- Redmi……算了,它连第10次跳跃的触感都记不住了。

功耗与发热:千元机竟成最大赢家?

- iPhone:1小时游戏耗电18%,后盖微温;

- 三星:耗电22%,后盖明显发热;

- ROG Phone:耗电25%,但散热背夹救了一命;

- Redmi:耗电仅12%……因为根本没几马达在工作啊!

实际体验:触觉反馈真的能提升分数吗?

理论数据说完了,实际玩起来啥感觉?

- 手残党福音:触觉反馈能帮你“盲跳”——比如闭眼玩时,通过震动强度就能判断是否跳到中心;

- 夜间摸鱼神器:静音模式下,震动反馈成了唯一提示,再也不用担心老板发现你偷玩;

- 高难度关卡救星:在“旋转方块”模式中,触觉反馈能提前预判落点,比看画面还准。

但也有槽点:

- 触觉太敏感反而分心,比如玩到“音乐方块”模式时,震动节奏和BGM打架;

- 不同设备的触感差异太大,换手机玩像换了款游戏。

未来展望:触觉反馈还能怎么卷?

《跳一跳》这次升级只是开始,未来触觉反馈可能往这些方向发展:

- 更精细的力反馈:比如用不同手指按压屏幕,能感受到方块的不同倾斜角度;

- 与AR/VR联动:跳到虚拟方块上,现实中的手机会给出对应触感;

- 个性化定制:玩家可以调整震动强度、频率,甚至上传自己的触感方案。

触觉革命,值得期待吗?

回到最初的问题:这波升级是噱头还是真香?

答案:真香,但有门槛。

如果你用的是旗舰机,触觉反馈确实能大幅提升沉浸感;但如果是千元机,可能连基础体验都保障不了,更关键的是,游戏厂商和硬件厂商需要深度合作,才能让触觉反馈像屏幕刷新率一样成为标配。

最后想说:《跳一跳》这波操作,算是给手游行业打了个样——当视觉和听觉卷到头时,触觉才是下一个战场,至于你能不能靠触感上王者?呵,手残党表示:该跳沟里还是得跳沟里。