10句话带你了解任天堂最新纪录片:揭示《荒野之息》背后的制作过程与创意探索

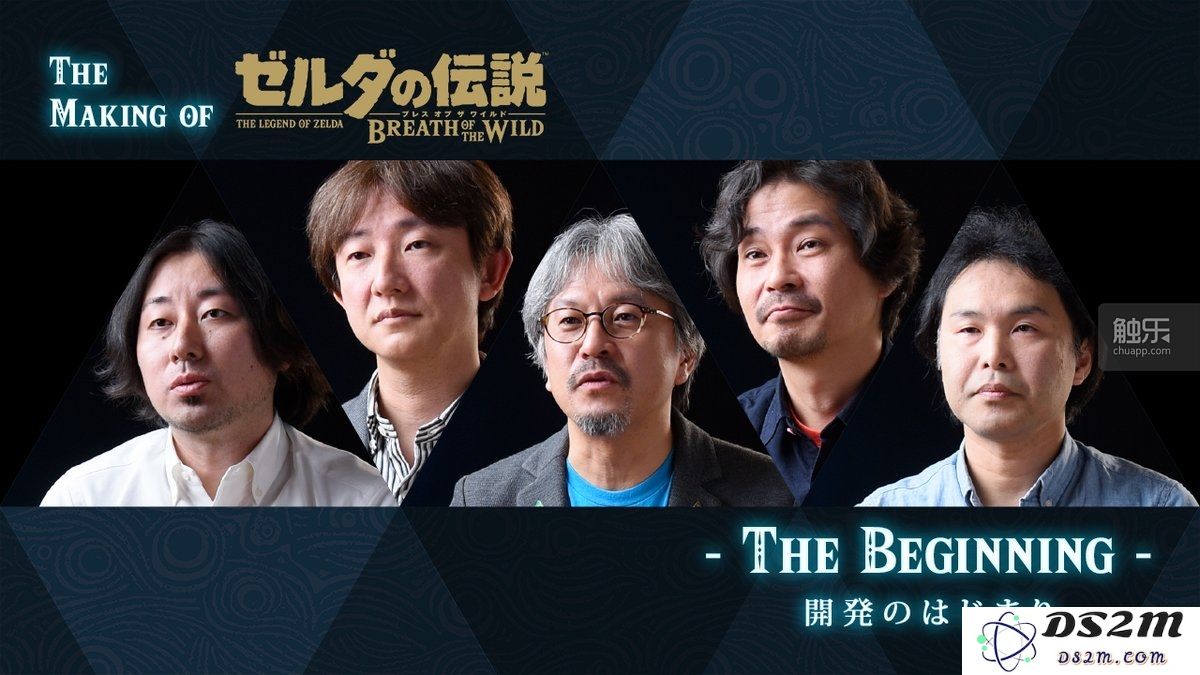

北京时间昨天晚上,北美任天堂在他们的官方Youtube频道上放出了3个时长合计有30分钟的游戏制作视频,采访了塞尔达系列最新作《荒野之息》的各位主要开发者,包括藤林秀麿、堂田卓宏、泷泽智、若井淑等主要负责人,请他们谈论了关于游戏的概念、人物设定、音乐等方面的内容。

在任天堂的前任社长岩田聪在世的时候,有一档名叫“社长问”(社長が訊く)的栏目会不定期地在任天堂的官网上连载。而这也几乎是唯一一个官方的、可以让玩家们了解到游戏那些现场游戏开发者,或者说任天堂的年轻开发者们的地方。事实上,在社长问的最后一期,采访的就是《Splatoon》这个全新IP的年轻开发者们。

而这次视频中出现的藤林秀麿同样也同样担当了《天空之剑》的制作,并参加了岩田聪前社长对他的采访;《荒野之息》的美术和程序相关负责人也都出现在了《风之仗HD》的访谈之中。

在过去,任天堂自己不怎么谈论他们的游戏到底是怎么制作出来的,而连载了将近5年的“社长问”是第一次让这些实际制作了游戏大部分内容的开发者们出现在玩家的视野中——这次的《荒野之息》也延续了这个传统,并且更加直接。他们甚至还少见地公开了游戏在开发阶段的各种资料。

我们来看看他们具体是怎么说的吧。(下文根据这3段视频整理,并补充了来自过往报导和采访中对游戏开发的说明。本文可能涉及微量剧透。)

■ 1、游戏跳票可能主要是因为开放世界太难做

游戏最早是在2013年1月份开始正式制作,但《荒野之息》经历过两次跳票。现在你还能找到“游戏会在2015年发售”的和预告片,原本游戏也曾预定会在2016年的早期在WiiU上发售。

而游戏延期的原因,在现在看来,主要可能还是因为在《荒野之息》的“开放世界”上需要花费太多的精力了。

《荒野之息》中的“开放世界”——按照青沼的说法,是“开放空间”(Open Air)——这是一个由团队自造的单词,专门用来表达《荒野之息》中几乎可以尝试任何事情的设计和做法。而这是从他在做《风之杖》的时候就开始尝试的。但当时因为硬件的原因,没有办法实现。

制作人青沼还举出了《天空之剑》的例子作为“典型”。很多时候,在塞尔达系列的游戏中林克都有一个或者多个据点,林克每次都需要从这个据点骑马、飞、快速旅行到另一个地方。青沼原本就想要把这些连接不同地图的“中间的部分”也做出来——想要制作一个广阔的世界,一直都是他的追求。

整个《荒野之息》的设计主要围绕着两个概念:改变塞尔达传说系列一直以来的传统,和制作一个广阔自由的世界。后者可以说是为了实现前者而得出的方案之一,但实际上“广阔自由”贯穿了《荒野之息》的整个主题。

■ 2、开放世界制作以2D先行

那么,如何表现出这样的无缝世界呢?《荒野之息》的技术总监堂田卓宏提出了先做一个2D版本的“原型”,然后再进行考虑的方案。

藤林秀麿谈到,这个2D版本的原型游戏中,很多玩法都受到了团队成员的好评。但当决定开始将这样的玩法做成3D版本的时候,就出现了许多不同的挑战,比如说要如何用3D表现出那些在2D画面上简化到了极致的内容,需要再补充什么,等等。“2D的原型让我们了解到了制作3D版本的难度和工作量之大,是一个非常直观的试验。”

堂田也带着苦笑的表情也承认,“由2D转向3D的所有工作都非常累人。”比如说砍树这个动作。在2D的世界里,砍树只需要准备两张图片就可以了:树、和被砍掉之后的树桩。但在3D中,你需要考虑如何砍、砍了之后怎么倒下,而且还要让玩家接受这种树倒下的方向(有时会违背物理法则)……这些都很复杂。

团队认为,开发者需要实现的可能并不是完全复原原本世界的物理性,而是一种“游戏中的物理法则”,或者说,是一种“虚假的物理法则”。

这时,“如何巧妙地来通过‘说谎’来构建一个假象的世界,就成为我们程序员的乐趣之一。”

实际上,比如说砍下一棵树让它从高处落下砸死小怪的设计其实就不太符合物理原理:如果正好砸到的话,需要一个比较刁钻的角度。但实际上是你只要方向差得不太多,都可以砸中。