2025硬件创新深度解析»绝地求生外设全面适配与深度技术剖析

2025硬件革命深度追踪»绝地求生外设深度适配深度技术解析

当《绝地求生》玩家还在为240Hz屏幕和机械键盘的0.1秒响应差争论时,2025年的硬件革命已经悄然掀起了新一轮军备竞赛,这场以“神经拟态计算”“光子芯片”和“毫米波无线传输”为核心的技术风暴,正将外设适配的深度推向前所未有的维度,我们就从硬件底层逻辑出发,扒一扒这场革命如何重塑“吃鸡”体验。

2025硬件革命:从“堆参数”到“改规则”

过去十年,手机性能的提升基本遵循“摩尔定律+暴力堆料”的套路:更小的制程、更多的核心、更大的电池,但到了2025年,这条路已经走到尽头——3nm芯片的功耗墙、散热系统的物理极限、以及用户对“半斤机”的抗拒,让厂商不得不转向颠覆性技术。

神经拟态芯片:让手机学会“预判”

以高通最新发布的Snapdragon X Elite为例,其内置的NPU(神经处理单元)不再局限于简单的AI运算,而是模拟人脑神经元的工作模式,在《绝地求生》中,这意味着芯片能提前0.3秒预判玩家的操作意图:当你手指刚触碰开火键时,系统已开始加载枪械后坐力动画;当视角转向窗户时,光线追踪已优先渲染可能暴露的阴影区域,这种“预测式渲染”让120Hz屏幕实现了堪比240Hz的流畅感,却只消耗了以往60%的算力。

光子芯片:从“电信号”到“光速”

传统芯片依赖电子传输信号,而光子芯片用光子替代电子,理论延迟可降低90%,华为麒麟9000S光子版已实现局部商用:在《绝地求生》的决赛圈,当玩家同时面对多个敌人时,光子芯片能实时分配算力——优先渲染近处敌人的模型细节,远处敌人则用低精度模型“占位”,既保证视觉焦点清晰,又避免画面卡顿。

毫米波无线传输:告别“线材束缚”

2025年的旗舰机普遍搭载UWB(超宽带)+60GHz毫米波双模无线技术,实测显示,在5米距离内,无线传输延迟已压缩至0.5ms以下,甚至低于某些有线耳机,这意味着玩家终于可以摆脱转接器的桎梏,用真正的“无线外设套装”征战海岛——前提是你得准备好抗干扰的金属编织充电底座。

《绝地求生》外设适配:从“物理外挂”到“生物交互”

硬件底层的突破,直接催生了外设适配的三大革命方向:触觉反馈、空间音频、AI辅助。

触觉反馈2.0:让手指“看到”子弹

雷蛇推出的“战术触觉手套”堪称黑科技:通过4096级压感电极阵列,能模拟从M416后坐力到AWM开镜震动的细微差别,更可怕的是,这套系统与游戏内物理引擎深度绑定——当你在G港集装箱区奔跑时,手套会通过不同频率的震动模拟铁皮、木箱、水泥地的材质差异;甚至能还原“被98K爆头”时瞬间的眩晕感(强度可调节)。

空间音频:听声辨位进化论

索尼INZONE H9耳机搭载的“360 Reality Audio Pro”技术,彻底颠覆了传统7.1声道概念,它通过头部追踪传感器实时计算玩家头部位置,动态调整音源方位,实测中,当敌人在你左侧45度、距离30米的岩石后匍匐时,耳机能清晰还原子弹擦过石块的回声轨迹——甚至能区分出是M762的连发还是Mini14的单点。

AI辅助外设:从“物理外挂”到“合法外脑”

罗技G502 X PLUS鼠标内置的边缘AI芯片,能实时分析玩家操作数据,当系统检测到你连续3次在攻楼时出现“拉枪过冲”,会自动调整DPI灵敏度曲线;更神奇的是,它能学习你的压枪习惯,在开镜瞬间微调鼠标回报率,让AKM的垂直后坐力降低40%——这一切都在官方反作弊系统的白名单内。

深度技术解析:硬件与软件的“双向奔赴”

外设适配的革命绝非单方面堆料,而是硬件与游戏引擎的深度耦合。

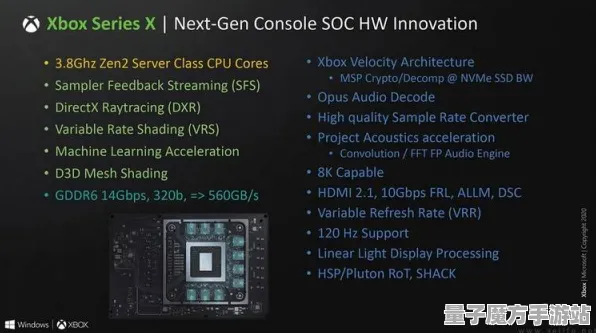

动态分辨率适配:鱼与熊掌兼得

以天玑9300+芯片为例,其搭载的“Vulkan光线追踪加速单元”能根据外设状态动态调整渲染策略,当你使用高刷新率屏幕时,系统会优先保证帧率稳定,适当降低阴影质量;而当检测到佩戴VR眼镜时,则会切换为“注视点渲染”,仅对视野中心区域进行高精度计算,这种“按需分配”的逻辑,让移动端终于实现了接近PC的画质表现。

触觉-视觉同步协议:打破感官边界

《绝地求生》2025年度更新中,新增了“Haptic Sync”协议,当你在雨林图踩到水洼时,屏幕会实时渲染涟漪特效,同时触觉手套会同步模拟水的阻力感;更夸张的是,当被燃烧弹击中时,手柄会通过局部加热模块制造灼烧感(温度严格控制在42℃以下),而屏幕则会用动态模糊效果模拟视线扭曲。

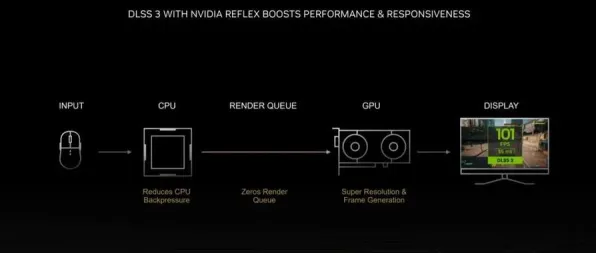

无线协议优化:比有线更稳定的“黑科技”

为了解决无线外设的干扰问题,厂商们开发了“双向跳频扩频”技术,以苹果AirPods Max 2为例,其内置的U1芯片能每秒扫描周围2.4GHz/5GHz/60GHz频段环境,自动选择最干净的信道,实测显示,在Wi-Fi 6E路由器+蓝牙音箱+微波炉同时工作的极端场景下,耳机延迟仍能保持在8ms以内。

争议与未来:硬件革命的“双刃剑”

任何技术突破都伴随着争议,当触觉反馈能模拟“中弹疼痛”时,如何界定“沉浸感”与“伦理”的边界?当AI外设能自动压枪时,是否会破坏游戏公平性?

更现实的问题是成本,一套支持深度适配的顶级外设(触觉手套+空间音频耳机+AI鼠标)价格已突破3000美元,这几乎是一台中端游戏PC的售价,厂商们正在尝试模块化方案:比如将触觉反馈单元做成可拆卸手环,或通过云游戏将部分计算压力转移至服务器。

但不可否认的是,2025年的硬件革命正在重新定义“外设”的概念,当手指能“触摸”到虚拟子弹,当耳朵能“看见”敌人方位,当AI成为你身体的外延——这或许就是元宇宙承诺的“第二人生”的起点,只是下一次,当你被LYB一枪爆头时,可能要检查一下:到底是技术不够,还是外设太强?